L’agriculture urbaine, entre utopie et réalité

Il suffit de peu de choses pour transformer le rêve de l’agriculture urbaine en réalité.

Le colloque international sur la contribution de l’Agriculture Urbaine aux mégalopoles émergentes qui s’est déroulé à Casablanca du 27 février au 2 mars 2013, a permis le partage d’expériences, d’expertises et de savoirs sur la ville durable, accumulés au niveau international. Financées par le ministère fédéral allemand de l’Education et de la Recherche, des équipes transdisciplinaires ont pris Casablanca comme lieu d’études pour la recherche sur les « futures mégalopoles ».

L’AU (Agriculture Urbaine) questionne la ville durable face aux nombreux défis de l’urbanisation rapide. Cette idée, vieille comme l’urbanisme, passionne le monde et en particulier les pays du Sud, soumis à des problématiques similaires à celles que rencontre Maroc. La multitude d’exemples prouve que l’AU est déjà une réalité.

Culture en Bac ou en pots sur le toit du centre de consolidation des compétences féminines de la médina de Casablanca.

À l’instar des nombreuses mégalopoles de l’hémisphère Sud, Casablanca fait face à d’énormes défis. Entre 2004 et 2030, sa population devrait passer de 3,7 millions à plus de 5 millions d’habitants. La capitale économique du royaume fait donc face à une explosion démographique et urbaine sans précédent. La pollution, la gestion des déchets, la gestion de l’eau et de l’énergie, le manque d’espaces verts, les inégalités sociales, la pénurie de logements décents et le changement climatique exigent de concevoir un mode de développement alternatif.

L’AU se définit comme la production d’aliments en milieu urbain ou péri-urbain, que ce soit pour la consommation directe ou pour générer un revenu d’appoint. Ces deux termes apparemment opposés font le lien entre la ruralité et l’urbanité. Le lien à la terre est ainsi assuré dans un environnement de béton.

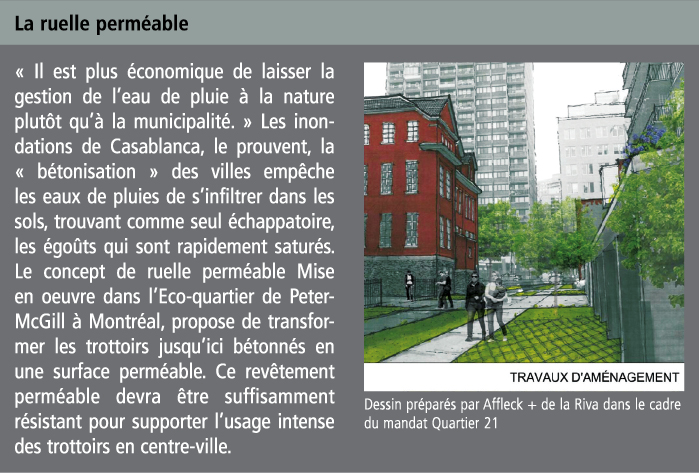

Ce projet de recherche-action a pour objectif d’inclure la création d’espaces verts et de zones agricoles comme une infrastructure verte productive au sein d’une croissance urbaine intégrée. Ces espaces agricoles dans la ville apportent des solutions à plusieurs problématiques : le manque d’espace verts, l’intégration des nouvelles populations rurales, la création de revenus supplémentaires pour les populations pauvres, la possibilité d’une agriculture vivrière dans de petites surfaces (moins de 0,5 hectares), la sociabilisation, la création d’activités récréatives, ludiques et l’éducation à l’environnement. Ils permettent de parer aux inondations en absorbant les ruissellements d’eaux de pluies, de recycler les déchets organiques domestiques et industriels sous forme de compost. La production sur place, favorise un cycle producteur/consommateur court évitant une multitude de déplacements intempestifs, donc un bilan carbone acceptable et une empreinte carbone moindre.

La végétation capte le CO2 et rejette de l’oxygène permettant ainsi d’améliorer la qualité de l’air dans la ville. Enfin, ces espaces agricoles urbains permettent de sécuriser certains espaces fonciers et de créer des coupures vertes. L’AU devrait ainsi contribuer à long terme à améliorer la qualité de vie dans les mégalopoles émergentes. L’AU est souvent vécue comme un vecteur de sociabilisation fort par l’échange de techniques entre jardiniers en herbe, l’entraide dans le travail, la mise en commun du matériel. Avec pour mot d’ordre « act local, think global », l’AU est l’une des concrétisations principales du développement durable. L’AU rencontre une adhésion quasiment unanime à travers le monde mais sa mise en œuvre ne s’est pas encore généralisée. L’autre révolution verte est en marche…

A l’occasion du colloque, des excursions ont permis de découvrir plusieurs projets pilotes. De la ferme solidaire de Dar Bouazza au recyclage des eaux usées de sites industriels ou de hammam pour l’arrosage de fermes solidaires, en passant par des jardins communautaires au Douar Ouled Ahmed, les promoteurs de ces projets nous ont démontré que, même chez nous, l’AU est réalisable et crée une émulation positive. Dans la médina de Casablanca, sur le toit du Centre de consolidation des compétences féminines, de simples bacs planté d’herbes aromatiques et de légumes, ont donné l’idée aux voisins de créer leurs propres jardins suspendus.

Selon Moussa Sy, responsable des trames vertes de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, l’un des atouts principaux de l’AU est l’adhésion des populations grâce à une approche multifonctionnelle (agriculture, récréation, embellissement, sociabilisation et protection de l’environnement). Les initiatives internationales abondent, que ce soit dans les villes de pays développés ou en voie de développement comme Beirut, le Caire, Copenhague, Denver, New-York, Mumbai, Seattle, Tokyo,…

A travers les continents, l’AU est au cœur du modèle de développement alternatif (décroissance, « downsizing », citta felice, mouvement slowfood, village urbain, walkable urbanism).

Différentes techniques

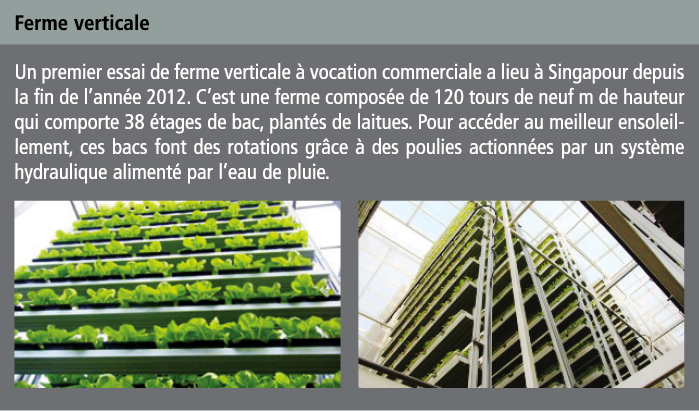

De nombreuses techniques d’AU sont expérimentées à travers le monde, de la simple culture maraîchère dans le jardin de Monsieur Tout le monde à la ferme verticale, en passant par la permaculture péri-urbaine. Pour chaque situation, une solution pour l’AU existe. L’utilisation du foncier vacant dans la ville ou en bordure de ville, que ce soit les délaissés de voirie, les dents creuses, les bordures des chemins de fer, les terrains vagues abandonnés nécessitent une gestion en coopérative, sur le modèle des jardins ouvriers. Avec une simple volonté politique et une participation citoyenne, c’est le modèle d’AU le plus accessible et le plus courant dans le monde.

Les parcs et jardins, existants ou projetés, peuvent intégrer de petites parcelles destinées au maraîchage et aux arbres fruitiers, dont les revenus sont destinés à financer l’entretien du parc.

Les fermes solidaires péri-urbaines ont pour intérêt d’apporter des produits frais et de saison avec un bilan carbone faible.

Toits végétalisés

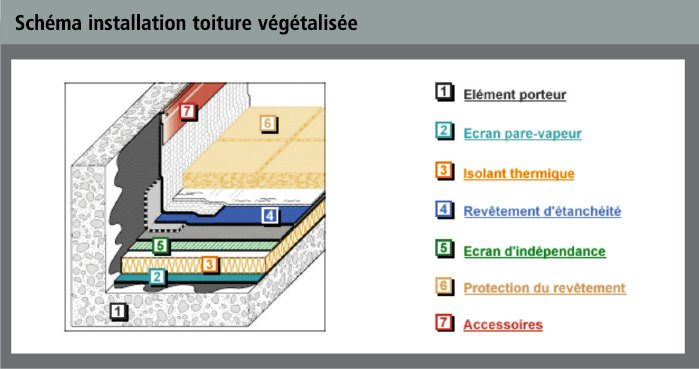

Dans les milieux urbains denses, les toits, balcons et terrasses des immeubles peuvent être utilisés pour de petites productions. Lorsque la structure du bâtiment le permet, la toiture-jardin pleine terre est une solution optimale, elle permet une meilleure isolation du bâtiment et une culture maraîchère rentable et diversifiée. Avec seulement une trentaine de centimètres de terre, il est possible de cultiver de la tomates, laitues, poivrons, choux frisés, blettes, fines herbes, haricots, radis et carottes. Avec l’introduction de petits animaux (volaille, lapins, ruches), la toiture agricole devient une véritable ferme ludique pour toute la famille. Néanmoins, l’installation préalable des plaques de drainage, couches de bitume, barrières anti-racines, isolation, étanchéité (voir schéma installation toiture végétalisée), les coûts de maintenance et la complexité de sa mise en œuvre en font un produit élitiste.

Lorsque la structure ne permet pas de supporter le poids d’une végétation extensive en pleine terre, la culture hydroponique de plus en plus utilisée, même sur la terre ferme, permet de cultiver à peu près toutes sortes de légumes. Souvent dans des serres, la culture hors sol nécessite de contrôler de façon automatisée ou non les mélanges d’engrais pour la nutrition des plantes, l’hygrométrie, la ventilation et la luminosité.

Solution la plus simple, l’installation de simples bacs et de pots sur les toits et balcons permet une mini-production symbolique, mais qui aura le mérite d’amuser les enfants et de détendre les adultes.

D’autres solutions existent comme la culture sur façade avec des godets ou les nouvelles technologies de murs végétaux qui permettent de cultiver surtout des plantes grimpantes (tomate, vigne…).

A l’architecte, l’urbaniste ou le paysagiste de définir la technique la plus adaptée à chaque situation. Le maître d’œuvre doit s’accaparer les différentes technologies de l’AU et les intégrer dès que cela est possible dans leurs projets, les avantages positifs (sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires…) ne sont plus à démontrer. Les solutions « lowtech » exigent peu de moyens et la multitude de projets au Maroc et dans le monde présentée lors du colloque nous démontre qu’il en faut peu pour que l’utopie de l’AU se concrétise.

Jaafar Sijelmassi