Figuig, ou les enjeux du patrimoine

Architecte engagé depuis plusieurs années dans le champ de la protection du patrimoine, et ayant des attaches à Figuig, au-delà d’une monographie descriptive de la situation, Abderrahim Kassou apporte quelques éléments de réflexion à partir de la situation du patrimoine à Figuig pour illustrer ce qui à ses yeux se joue dans des contextes à la géographie, l’histoire et la sociologie si particulières.

En quels traits est-il possible de souligner le rapport de notre génération au patrimoine, éventuellement généralisable à d’autres situations du pays, afin de tirer des pistes de réflexion ou d’action ? Lors de cet exercice, je propose de retenir cinq dimensions transversales qui traversent tout approche patrimoniale, à Figuig et ailleurs.

La dimension sociale. Là comme ailleurs, et peut être là encore plus qu’ailleurs, la question sociale est fondamentale dans toute intervention sur le patrimoine. Avant d’être des murs, le patrimoine ce sont des femmes, des hommes, des parcours. Cela se traduit dans d’autres tissus historiques au Maroc par une surdensification étouffante ; à Figuig c’est plutôt une dédensification asséchante qui menace. En effet, la population globale, stable autour de 13 000 habitants pendant des décennies, aujourd’hui régresse, avec en plus un déséquilibre entre population active et population inactive. Ainsi, dans une approche globale du patrimoine, l’intervention dans des tissus historiques, malgré ses contraintes techniques, n’en demeure pas moins une question sociale par excellence.

L’attachement identitaire. Dans cette situation, comme ailleurs au Maroc, il y a un fort attachement identitaire et une revendication forte du lien au terroir ou au territoire. Cependant, cela ne se traduit pas par un entretien ou une remise en état du bâti représentant cette identité. Ainsi, dans les deux cas, les personnes qui ont les moyens ne vont quasiment jamais investir dans la réfection de l’ancienne demeure familiale ou l’entretien du tissu traditionnel, mais plutôt dans la construction d’édifices neufs, tout en se prévalant d’un attachement profond au terroir.

L’image du territoire. Cette image n’est pas associée de prime abord au patrimoine. En effet, quand on parle de Figuig à des personnes qui ne connaissent pas le lieu, la première image renvoyée va être une image d’isolement, de désert, de contrée lointaine, mais pas de beauté ou de patrimoine bâti qui fait la fierté d’une région. Et ceci pose la question de l’image du lieu et du marketing culturel et touristique. En effet, si l’on admet que le tourisme culturel est l’un des débouchés importants du patrimoine, l’image à commercialiser sur le terrain touristique doit à la fois séduire et attirer le visiteur, tout en correspondant un tant soit peu à la réalité, à ce que le visiteur imagine avant de venir.

Le poids de la société civile. Figuig, comme d’autres régions du Maroc, est connue pour le dynamisme de la société civile, à telle enseigne que dans bien des cas, celle-ci est complémentaire à l’action de l’Etat, pour ne pas dire se substitue à l’Etat. Ainsi, à Figuig où l’on compte plus de 100 associations pour 13.000 habitants, sans compter les associations de la diaspora, la présence de leurs actions est visible partout. Là encore, le revers de la médaille est un risque de déresponsabilisation de fait des institutions publiques qui, d’une certaine manière, sous-traitent leur action, et d’autre part, une énergie perdue dans la coordination et la multiplication des acteurs, là où l’action serait plus efficace avec trois fois moins d’associations. La société civile ne devrait pas être la solution miracle à tous les maux du pays.

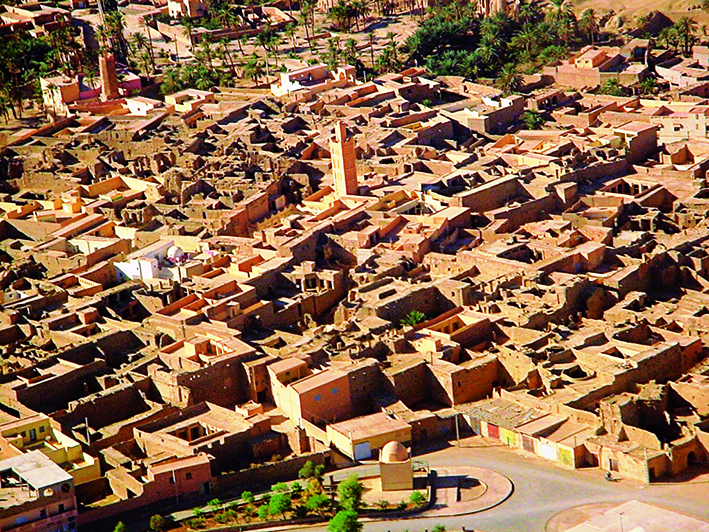

La diversité du patrimoine. Ce territoire, cette situation, représente une occasion formidable de renouvellement du rapport des Marocains à leur patrimoine, à leur histoire et à leur culture. Figuig est un exemple de la culture des oasis, ni rurale ni urbaine, mais culture oasienne en tant que telle. Exemple également d’une architecture en terre qui n’est pas kasbah, sans oublier le patrimoine hydraulique autour duquel cette culture s’est constituée. D’ailleurs, l’oasis de Figuig figure sur la liste indicative du Maroc pour le patrimoine mondial.

En conclusion, à travers cet exercice de mise en tension de l’acte de préservation du patrimoine sur un territoire particulier, il était important de montrer des permanences, qui d’ailleurs peuvent se retrouver en d’autres lieux du Maroc. Il est également important de constater que ce sont des questions d’actualité. Dans notre rapport dynamique au patrimoine, il s’agit d’analyser ces questions et de baser dessus l’action future. Il faut pour cela, et en particulier pour sortir d’une approche nostalgique du patrimoine, adresser les revendications dans les bonnes directions, et elles sont multiples.

Nous en retiendrons deux fondamentales :

– Dans la nouvelle répartition des responsabilités, et en particulier dans la place de plus en plus prépondérante que prendra l’institution locale dans la décision et l’action, il est important que le droit culturel soit considéré comme un droit humain fondamental, et que la culture au sens large – le patrimoine en particulier – jouisse de l’attention nécessaire au niveau local (régions et villes) en arrêtant de se cacher derrière la faiblesse des moyens du Ministère de la Culture.

– C’est une évidence de dire que l’éducation a un rôle prépondérant dans la construction du citoyen de demain, et dans l’appropriation de sa culture grâce à un nouveau rapport au patrimoine. Ainsi, à la fois au niveau de l’école qu’à celui de l’université, la question du patrimoine doit être considérée comme centrale, en termes d’apprentissage et de recherche. Si ce n’est pas le cas, il ne faudra pas s’étonner si dans quelques années nos concitoyens continuent à ne pas se sentir concernés par la préservation du patrimoine pour les générations futures.

Abderrahim Kassou – Architecte