Entretien avec Hakim Cherkaoui

Directeur de l’Ecole nationale d’Architecture de Tétouan

Née il y a à peine deux ans, l’ENAT se fait déjà remarquer par son engagement dans la vie sociale de Tétouan, mais aussi par la passion de ses enseignants et des étudiants. Son directeur nous décrit son programme pédagogique qui tend à ancrer l’école dans sa spécificité méditerranéenne.

AM : Comment analyser la création et le positionnement de l’Ecole d’architecture de Rabat à l’époque où elle avait le monopole de l’enseignement de l’architecture ?

Hakim Cherkaoui

Sa création s’est inscrite dans la mouvance des évènements de mai 68 conduisant à l’éclatement des écoles des Beaux-Arts pour faire place aux unités pédagogiques. Dans la même lancée, il fallait répondre à la préoccupation de fonder des établissements au niveau régional : c’est ainsi que sont nées les écoles de Rabat, Dakar etc.

Le paradoxe c’est que cette école, qui promouvait une formation locale, a développé en tant qu’école nationale un enseignement calqué sur le programme pédagogique des écoles françaises, centré sur le projet. Il faut d’ailleurs parler plutôt de fractions d’exercices sur un seul aspect du projet, jusqu’en 3ème année. Depuis, une réforme en 1998 a aligné l’enseignement sur les normes internationales. Elle a posé la question des futurs enseignants et mis en place un cycle de recherche ; bref, elle a essayé d’ouvrir la formation sur autre chose que l’enseignement de base.

AM : Quel est votre statut ?

Qui garantit l’égalité du niveau de l’enseignement sur le territoire, quels sont les instruments de contrôle, et qu’est-ce qui permet de porter le titre d’architecte ?

H.C.

Nous ne sommes pas une école privée, mais une déclinaison régionale de l’Ecole nationale de Rabat. Nous avons un programme de base, commun à 90%, et le diplôme est délivré au niveau national.

AM : Qu’apporte la « délocalisation » ?

Y a-t-il la volonté de faire émerger un nouveau profil d’architecte ?

H.C.

La création d’établissements dont l’objectif final sera l’autonomie est justement d’ajouter à l’enseignement de base, au tronc commun, une particularité régionale. A Tétouan, la connotation est méditerranéenne, à Fès, patrimoniale, à Marrakech l’accent est mis sur l’architecture de terre. Si Rabat reste plus généraliste, il y a volonté de répondre à la spécificité de chaque région. Le deuxième objectif est en effet d’élargir le champ de la maîtrise d’œuvre. A Tétouan, par exemple, nous abordons les aspects de la programmation dès la 1ère année, alors qu’à Rabat elle n’est traitée qu’en 5ème année. Nous privilégions également, dès la première année, une approche Sciences Humaines portant sur l’habitant et appliquée à l’architecture. On étudie d’abord, en 1ère année, la famille et le rapport à la maison. En deuxième année, c’est une approche d’observation et de description, à la fois sur le plan ethnographique par le biais des entretiens, et architectural par le biais des relevés. On aboutit enfin en 3ème année à l’approche conceptuelle d’un projet architectural. Nous traitons aussi le volet de l’économie de la construction, en passant par le descriptif jusqu’à l’estimation, sur un projet existant ou celui de l’étudiant (3ème année). L’approche environnementale est abordée dès la seconde année, car nous estimons que cette formation fait partie intégrante du processus, elle est un outil de travail inhérent au projet et non pas un « plus » comme dans le cas d’un post-diplôme.

AM : Pourquoi mettre l’accent sur les sciences humaines ?

H.C.

C’est une préoccupation d’un certain nombre de chercheurs qui veulent prendre en compte l’implication des populations dans leur habitat. Ce n’est donc pas un souhait mais une vraie dimension que nous cherchons à intégrer en cherchant à étudier le processus d’appropriation des logements. Cela pose la question de savoir de quelles compétences l’architecte a besoin pour répondre aux demandes de notre pays.

D’ailleurs, je remarque que dans le cadre de ce travail se pose la question de la place du dessin dans notre société. On sait que c’est une culture peu répandue chez nous, nos médinas ont été produites sans dessin. Dans ce cas, comment les étudier ? Comment faire leur lecture, comment aborder la différenciation sociale aujourd’hui ? On savait reconnaître la porte d’une famille riche même si en façade, rien n’était apparent.

AM : Dans le droit-fil de cette question, quel est le rôle de la CAO ?

H.C.

C’est une évolution de l’outil de représentation. Mais je persiste à penser que le dessin à la main est un excellent moyen d’apprendre à réfléchir. Il y a transmission directe du cerveau à la main, il n’y a pas le risque de fonctionner par formes toutes faites comme dans la CAO.

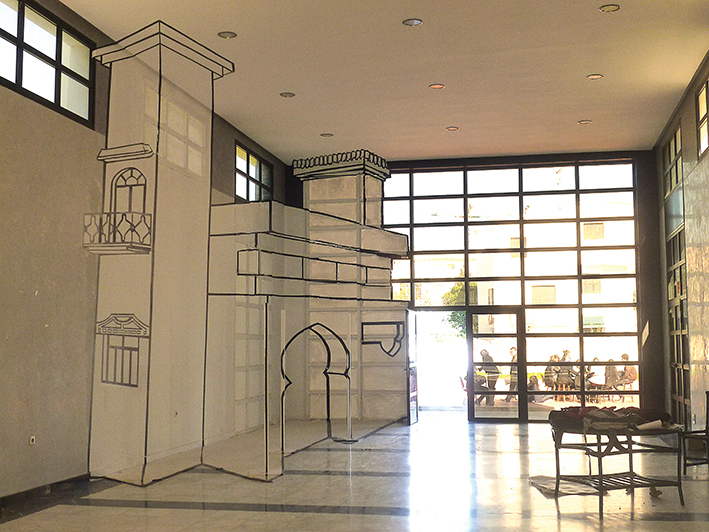

Dans le même esprit de pratique «manuelle», nous envoyons nos étudiants dès la 1ère année sur le chantier d’abord pour observer, ensuite pour assurer le suivi. L’été, nous les encourageons à suivre des stages ouvriers. Nous ne voulons pas d’intellectuels enfermés dans leur tour d’ivoire. Nous voulons des professionnels qui connaissent le terrain et savent travailler en groupe, voire qui savent composer entre plusieurs spécialistes.

Propos recueillis par Florence Michel-Guilluy