Entretien avec Abdelmoumen Benabdeljalil

Directeur général de l’Ecole d’Architecture de Casablanca

Loin de toute diatribe, le directeur de l’école privée d’architecture de Casablanca, Abdelmoumen Benabdeljalil répond à nos questions sans faux-fuyants. Pour lui le besoin en architectes est important. De plus ces derniers devraient élargir leurs champs d’interventions. Quant à l’enseignement, qu’il soit public ou privé, seul le résultat compte.

Architecture du Maroc : Comment, pour retrouver une perspective historique, analyser la création dans les années 70 de l’Ecole nationale de Rabat ?

Abdelmoumen Benabdeljalil

La création de l’ENA répond à un besoin de formation de cadres pour le Ministère de l’Habitat et à une revendication de jeunes architectes formés pour la plupart en France. Ceux-ci souhaitaient la création d’une école nationale, répondant aux normes en cours à travers le monde mais se sont en fait plus inspirés des modèles des écoles dont ils etaient sortis, Ecole Spéciale d’Architecture et Ecoles Nationales d’Architecture en France. Le statut de l’architecte en cours au Maroc étant similaire à celui de l’ingénieur, le bac scientifique a été exigé des candidats souhaitant entrer à l’école et a, de ce fait, donné une coloration plus technique à la formation de l’ENA comparée à celles des Ecoles Nationales d’Architecture de France.

Si à l’époque la question de la tutelle ne se posait pas vu que c’était une initiative du Ministère de l’Habitat, elle devient aujourd’hui d’actualité, avec la généralisation du système LMD (licence, master, doctorat), et l’entrée en concurrence des universités à travers le monde pour attirer les meilleurs étudiants et chercheurs et développer ainsi la recherche. La tendance au regroupement des établissements d’enseignement supérieur et des universités en grands pôles d’enseignement et de recherche peut être observée aujourd’hui partout à travers le monde ; elle permet de concentrer les moyens humains et matériels nécessaires, et créer une synergie entre diverses filières appelées à collaborer à des projets de recherche. Le besoin de regrouper les écoles d’architecture au Maroc et de les rattacher à un grand pôle d’enseignement et de recherche pluridisciplinaire (architecture, aménagement du territoire, ingénierie du bâtiment, paysage, sociologie, géographie, économie, etc.) est devenu inéluctable et seul à même de permettre la mise en place des grands laboratoires de recherche et d’innovation. A l’EAC, nous sommes adossés à l’université Hassan II et au groupe Al Omrane qui sont nos associés, et avec qui nous pouvons lancer des contrats de recherche ou collaborer à la mise en place d’un master de spécialisation.

AM : A quoi répond la volonté de « délocalisation » ? Est-ce une logique d’aménagement du territoire ? Observe-t-on une diversification et une « contextualisation » des programmes pédagogiques ?

A.B.

En 2004, M. Driss Jettou, alors Premier Ministre, annonçait devant le corps des architectes la création de trois écoles à travers le pays dans le cadre du partenariat public – privé, dont une , l’EAC, à Casablanca ; quelques années plus tard, le Ministère de l’Habitat décide de prendre seul cette initiative et lance les écoles d’architecture de Tétouan et de Fès ; cette localisation répond à la fois au souci de distribuer de manière équilibrée ces établissements de formation à travers le territoire, et à celui de doter les régions de centres de formation répondant à leurs propres besoins en cadres ; rappelons que sur les 1 500 communes du royaume, à peine 200 sont dotées aujourd’hui d’un architecte.

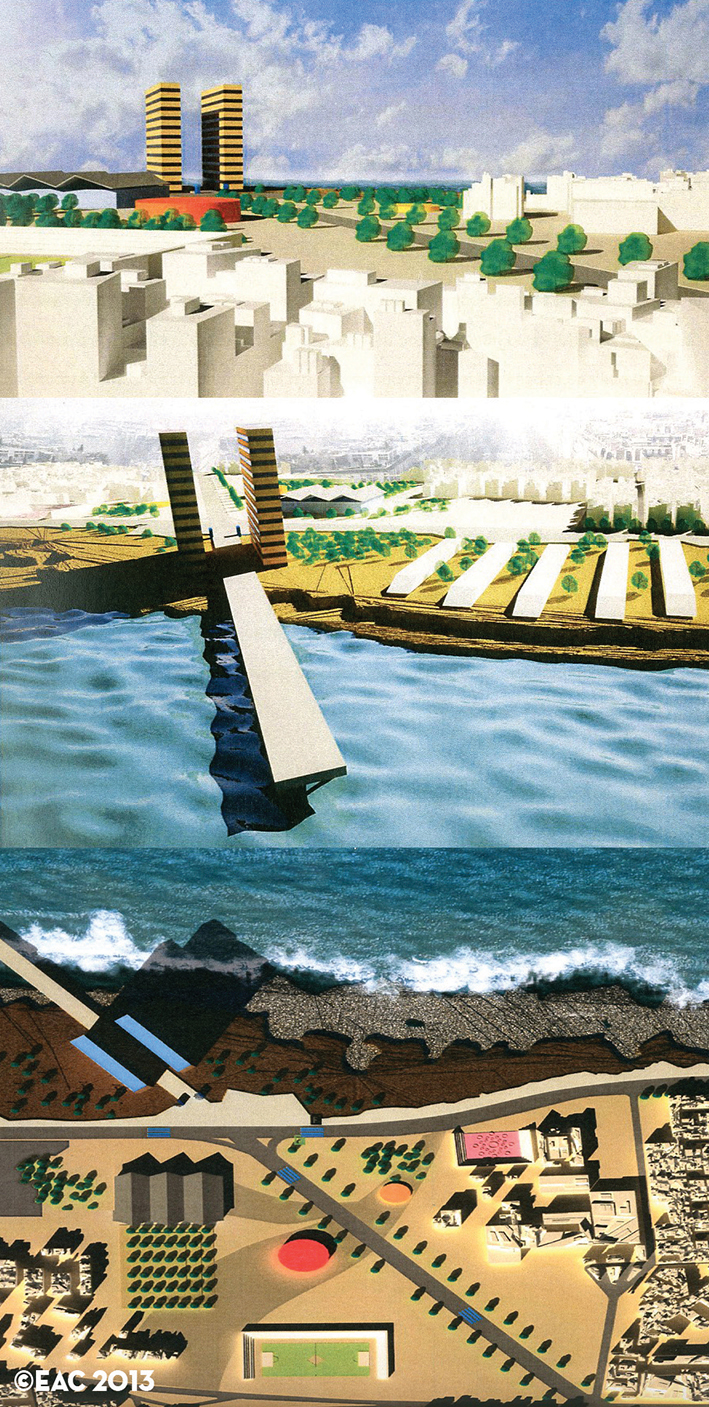

Par la même occasion, ces écoles régionales ont décidé d’accorder une place particulière au patrimoine architectural local dans la définition de leurs programmes pédagogiques. Il est à souhaiter que cette orientation ne nuise en rien à la qualité de la formation de base et que celle-ci respecte les normes courantes de formation des architectes. A l’EAC, nous respectons ces fondamentaux et 80% de nos programmes et de notre cursus, sont identiques à ceux de l’ENA, conformément au cahier des charges qui nous lie au ministère. Mais nous basons aussi notre vision de l’enseignement sur un ancrage de l’école dans les problématiques liées à la métropole casablancaise, tout en ouvrant notre formation à l’international et particulièrement sur l’Afrique et le pourtour méditerranéen où les architectes marocains sont appelés à jouer un rôle dans les années à venir. Il ne s’agit pas de « spécialité » à proprement parler mais simplement de la recherche d’une meilleure adéquation de notre formation au contexte particulier de la demande du marché du travail et à l’ouverture du Maroc dans le cadre de la globalisation.

AM : Faut-il une spécialisation et à quel niveau, pour quel nouveau profil d’architecte ?

A.B.

Le besoin de spécialisation se fait de plus en plus sentir chez les jeunes qui ont aujourd’hui tendance à retarder leur entrée en activité. Bon nombre de nos lauréats s’inscrivent après leur diplôme de fin d’études à un doctorat ou un master en aménagement du territoire, patrimoine, etc.

AM : La question de la privatisation est – elle une nécessité économique ?

A.B.

Je ne m’inscris pas dans la polémique actuelle opposant le public et le privé, encensant le premier et diabolisant le second. L’un comme l’autre est capable du meilleur comme du pire, comme on peut l’observer actuellement. Il suffit que l’Etat fasse son travail de réglementation et de suivi ; il le fait actuellement mais le système peut être encore amélioré. Cette question est un faux problème et cette opposition, est complètement dépassée ; elle témoigne de l’incapacité de certains confrères de comprendre que nous sommes dorénavant inscrits dans un cadre de globalisation qui impose une ouverture de nos frontières aux échanges de services, et ce à l’échelle mondiale. Il y a des écoles privées partout dans le monde, c’est même sur cette base qu’est bâti le système anglo-saxon ; en Tunisie pour ne pas chercher plus loin, il y a deux écoles privées dont les diplômes sont reconnus et les diplômés exercent au même titre que leurs confrères des universités publiques ; de même, au Liban, une des plus prestigieuses écoles d’architecture du Moyen-Orient est privée, et ses diplômés sont présents partout dans les pays de la région. De nombreux architectes diplômés nous viennent actuellement des pays de l’Est sans qu’aucune des écoles d’où ils sortent n’ait exigé d’eux une quelconque moyenne au baccalauréat, et certaines même pas un baccalauréat scientifique (comme en France d’ailleurs) ; tous obtiennent leur équivalence de diplôme bien qu’on ne connaisse pas souvent les programmes d’enseignement qu’ils ont suivi. Ces diplômés s’insèrent sans problème dans le marché du travail, en travaillant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, ou dans le privé ; ils ne forment pas tous forcément des architectes concepteurs, mais occupent d’autres fonctions où ils excellent parfois ; en Europe, on dénombre des centaines de métiers où les architectes s’investissent avec succès. Il est temps que l’on révise notre conception étroite du champs d’intervention de l’architecte et que l’on sorte de cette définition étriquée de ses compétences se réduisant à architecte du privé ou architecte de la fonction publique ; il faut élargir le champs d’intervention des architectes et prendre en compte les nouveaux enjeux stratégiques de la construction : aménagement du territoire, valorisation du paysage, restauration-conservation du patrimoine, ingénierie-conseil, programmation, enseignement, recherche. Cet élargissement du champs d’exercice est rendu encore plus facile aujourd’hui par l’adoption du système LMD qui favorise la diversité des profils grâce au croisement des filières et des cycles de formation : une licence en architecture complétée par un master en journalisme donnera un excellent profil de journaliste spécialisé dans l’architecture et la construction, un master en architecture complété par un master en développement durable, etc.

La crainte de voir affluer au Maroc un grand nombre d’écoles d’architecture privées et donc de la multiplication du nombre d’architectes sur le marché, est une position frileuse et timorée. Au Maroc, le nombre d’architectes en exercice est bien plus faible qu’en Algérie ou en Tunisie, et encore plus dans d’autres pays arabes tels que le Liban, l’Egypte, et d’autres.

L’avantage d’un établissement privé réside entre autres, dans sa réactivité et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché et aux mutations profondes et rapides que connaît le secteur du bâtiment et de l’aménagement du territoire. La qualité de l’enseignement nécessite un effort de tous les instants : révision permanente des programmes, mise au point des méthodes pédagogiques, intégration des dernières innovations technologiques en matière d’équipements, recherche d’enseignants dans les matières les plus pointues, etc.

La qualité de la formation est une exigence et une revendication permanente que nous appelons tous de nos vœux ; elle est d’autant plus vitale dans un établissement tel que le nôtre que l’enseignement y est payant et que les candidats qui choisissent de s’inscrire à l’EAC attendent d’abord cela d’elle.

Ceci ne dispense pas bien entendu d’une bonne réglementation de l’enseignement, de son suivi permanent afin d’éviter tout dérapage d’un secteur ou de l’autre et de la mise en place d’une instance d’évaluation indépendante qui donnerait annuellement le résultat de son travail en toute transparence et proposerait un cahier des charges de suivi et d’accompagnement dans une logique et un souci d’amélioration.

Propos recueillis par Florence Michel-Guilluy