Casablanca : la ville en avance sur elle-même…

Tracée avant d’être construite

Bruno Queysanne

Professeur d’histoire et de philosophie à l’école d’architecture de Grenoble et à l’EAC

Selon Bruno Queysanne, Prost avait dessiné en 1914 un réseau de voies dont l’ampleur dépassait largement les nécessités du premier établissement de la future ville nouvelle Casablancaise. Pas seulement le dessin tracé sur le papier, mais aussi le tracé sur le sol et l’implantation des équipements. C’est la raison pour laquelle, l’actuelle métropole a toujours été en avance sur elle-même. L’auteur préconise de libérer son développement urbain de la domination du schème radioconcentrique, rayonnant, continu, hiérarchisant centre et périphérie, pour faire durer la forme urbaine initiale.

Une remarque préalable : pourquoi les villes d’Afrique sont-elles si peu présentes dans la pensée urbaine contemporaine? Lagos eut son heure de gloire avec Rem Koolhaas, mais depuis, son intérêt s’est déplacé vers l’Asie. Le Caire continue d’être la grande ville pauvre et chaotique. Alger est oubliée depuis l’effacement des projets de Le Corbusier. Reste Casablanca, sortie de l’ombre par le succès du livre de Monique Eleb et Jean-Louis Cohen, publié en 1998, et dont nous proposons de considérer la forme urbaine en un modeste effort de rendre justice à cette expérience urbaine africaine de la « grande ville » marocaine, aujourd’hui presque centenaire.

Casablanca est une ville nouvelle conçue par le protectorat français au début du XXème siècle, sous la houlette du maréchal Lyautey et selon le projet d’Henri Prost, dont les grandes lignes étaient arrêtées à la fin de 1914. Avant la ville nouvelle, il y avait, sur cette portion de la côte Atlantique, une petite ville portuaire fortifiée d’une vingtaine de milliers d’habitants, que l’on connaissait jusqu’au XVIème siècle sous le nom d’Anfa et qui portait le nom de Dar el Beida, Maison Blanche, après que Portugais et Espagnols l’aient rebaptisée Casablanca, aujourd’hui adopté par le monde entier. Dès le début du XXème siècle, un développement « hors les murs » avait commencé de façon anarchique en multipliant des lotissements sauvages au petit bonheur de la spéculation foncière. On en était au point que, fin 1913, une manifestation, drapeau rouge chérifien en tête, était venue, devant les services municipaux, réclamer « UN PLAN DE VILLE », comme le raconte Prost dans ses mémoires. Quelle autre ville au monde peut se vanter d’avoir vu son plan désiré par sa population ?

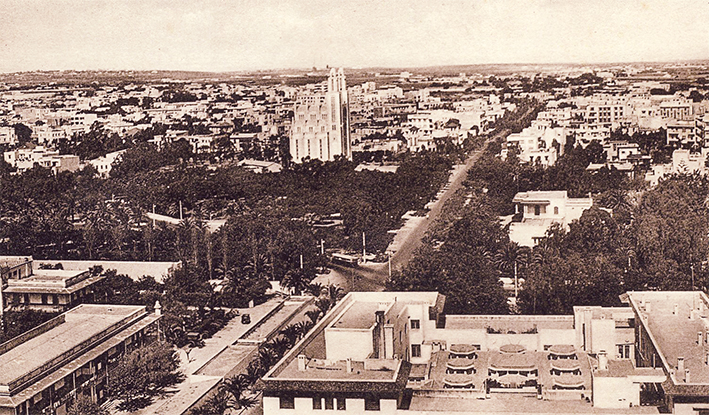

Selon les vœux de Lyautey, la nouvelle ville ne devait ni perturber ni affaiblir la ville ancienne. Ce « développement séparé » de la ville nouvelle européenne et de la ville indigène ancienne, que Janet Abu-Lighod a dénommé « apartheid » à la française, eut pour conséquence que, dès le départ, Casablanca se distingue et se tient à distance, autant socialement que spatialement, de Dar el Beida. La ville va connaitre un processus de croissance qui se différencie du processus habituel, à savoir le développement d’un premier noyau qui, étouffant dans sa première enceinte, repousse les limites de son empire sur le territoire par une succession de cercles concentriques, par une suite de faubourgs bientôt intégrés au bourg agrandi. Ce modèle de croissance rayonnante et continue à partir d’un centre, et dont Paris est l’exemple presque parfait, n’est pas du tout celui que va connaître Casablanca. Dès le début de cette expérience urbaine, Prost va proposer un schéma en grille souple épousant le mouvement de la côte Atlantique et ne s’appuyant aucunement sur la ville ancienne, qui ne joue pas le rôle de foyer générateur du plan.

En outre Prost dessine un réseau de voies dont l’ampleur dépasse de beaucoup les nécessités du premier établissement de la ville nouvelle. Ce n’est pas seulement le dessin tracé sur le papier qui va au-delà du projet de ville de 1914, mais le tracé sur le sol qui ne coïncide pas avec les premiers morceaux de ville effectivement construits.

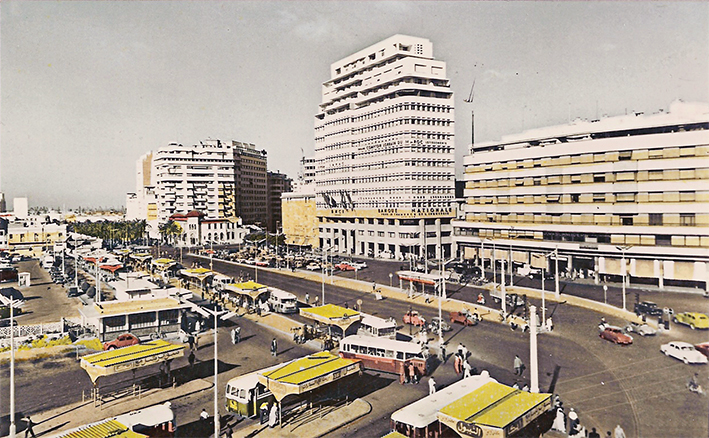

Parce que la ville se développe à distance d’elle-même, on voit que la gare de chemin de fer se tient à bonne distance des services municipaux, le palais du Sultan et la nouvelle médina, avec son célèbre quartier des Habous, s’installent loin de l’ancienne médina comme des quartiers résidentiels européens, mais dans le voisinage du grand équipement qu’est le lycée Lyautey, aujourd’hui Mohamed V. Que ce soit pour des raisons de politique coloniale ou pour des logiques de projet, le plan de Casablanca se disperse dès l’origine en un archipel d’îlots urbains. Cette dispersion des centres d’intérêt nécessite la mise en place d’un réseau de voies de circulation capable d’assurer la cohésion de cette diaspora urbaine. Casablanca devient une ville de boulevards.

Donc, la ville est en avance sur elle-même. Elle se trace avant même d’être partout construite. Ainsi existe ce schéma d’une « différance » urbaine, où l’on emprunte à Jacques Derrida cette condition de ne pas coïncider avec soi-même, d’être toujours différée, reportée au-delà de ce que les limites du moment nécessiteraient. Ce qu’il y a de remarquable avec l’expérience urbaine de Casablanca, c’est que ce devancement de soi inscrit sur le territoire, ne caractérise pas seulement le moment originel avec le projet de Prost, mais va régir le plan de Michel Ecochard avec sa projection de la ville jusqu’à Mohammedia, et tous ceux de l’administration marocaine après l’Indépendance de 1956, avec ses schémas directeurs du Grand Casablanca, jusqu’à la toute récente installation du Morocco Mall, loin de toute urbanisation dense. De même, le tracé de la première ligne de tramway, surtout dans sa partie Ouest, devance et prépare des développements à venir.

La forme urbaine est têtue! Si l’on a affaire à une « vraie » ville, on peut être sûr que telle elle a commencé, telle elle se poursuit. Même si dans le cas de Casablanca, l’expression de « poursuite » n’est pas convenable, tant la ville se devance toujours elle-même. Paris a commencé cernée dans l’ile de la Cité, avant de déborder, rive gauche et rive droite, en cercles concentriques correspondants à la succession de ses différentes enceintes, jusqu’au périphérique d’aujourd’hui. San Francisco a déployé la grille orthogonale de ses rues sur le terrain accidenté qui lui était le moins adapté et qui pourtant en fait le charme reconnu par tous, etc. A Casablanca, le tracé urbain devance toujours l’actualité du tissu bâti. On n’attend pas que la croissance interne fasse exploser les limites établies pour accroître l’emprise de la ville. Dès l’origine, le tracé urbain des équipements structurels, des réseaux de distribution ou de collecte des personnes, des biens, des fluides, des énergies, s’étend bien au-delà de l’espace nécessaire à la population du moment. Au lieu d’être en retard sur son développement, de lui courir après, comme le font la plupart des autres villes, Casablanca est toujours déjà en avance sur elle-même. Les équipements ne coïncident pas avec un état des choses à un moment donné, non par défaut, mais par excès ! Ce devancement de soi a un autre effet sur la logique de la forme urbaine, celui de permettre l’établissement de nouveaux ensembles à distance de la ville déjà bâtie, en discontinuité avec l’existant, et ménageant des espaces pour l’insinuation de ce que Robert Lang appelle « the elusive metropolis » caractéristique de la période contemporaine. Ainsi assiste-t-on à une croissance discontinue de la ville. Il n’y a ni congestion, ni « sprawl », étalement, mais diaspora de morceaux de ville, disposés dans une grille souple qui pré-organise la virtualité du futur de la ville. Il ne s’agit plus d’un centre-ville qui étouffe et s’effiloche dans l’extension et l’extinction de ses banlieues, mais d’un polycentrisme dis-loqué, une forme de « dis-location » – très bien vue par Benoît Goetz – qui assure les conditions relativement maîtrisées de la croissance d’une « grande ville » d’aujourd’hui. En rapprochant les principes de sa forme urbaine de ceux de Los Angeles, à laquelle Casablanca fait écho par son réseau de magnifiques boulevards, surgis « out of nowhere » et non comme à Paris ou à Vienne, de l’emplacement des anciennes fortifications. Les noms et les images des boulevards d’Anfa, de la Corniche, d’Azemmour, Ghandi, Zerktouni, Moulay Youssef sonnent visuellement comme ceux des boulevards de Los Angeles, Santa Monica, Wilshire, Pico, Sunset, Hollywood… Ce faisant, il nous semble pouvoir configurer le modèle de la ville du XXIème siècle. De fait, il ne s’agit pas tant pour nous de faire la monographie d’une ville, Casablanca, qu’à l’expérience de sa compréhension, contribuer à l’élaboration d’un schème de ville qui permette de libérer le développement urbain de la domination du schème radioconcentrique, rayonnant, continu, hiérarchisant centre et périphérie, qui certes eut son heure de gloire mais démontre aujourd’hui toutes ses limites.

Bruno Queysanne