UNE VOÛTE EN BOIS VÉGÉTALISÉE ET VIVANTE POUR UN HAUT LIEU DE LA SPÉLÉOLOGIE

ARCHITECTE

JEAN-FRANÇOIS DAURES

Sur la route d’Uzès, au cœur des Cévennes, entre montagnes et collines du Languedoc-Roussillon, la grotte de la Salamandre est, depuis juin 2013, ouverte au public. Il s’agit de l’une des plus belles grottes de France, longtemps accessible aux seuls spéléologues avertis. Le traitement de son accès, signé Jean-François Daures, donne lieu à un véritable morceau de bravoure, exemplaire de l’architecture végétale, qui devrait nourrir une réflexion déjà entamée au Maroc…

Le mérite de cette ouverture à tous revient à Daniel Lelièvre, un industriel et spéléologue parisien. Il s’est tourné vers Jean-François Daures pour concevoir le projet. « Daniel Lelièvre me connaissait au travers de l’architecture végétale et durable, que je porte depuis plus d’une décennie et dont l’esprit est résumé dans le livre paru récemment, « Architecture végétale » aux éditions Eyrolles ». Il m’a demandé de prendre en charge ce projet très contraignant sur le plan de l‘environnement. Nous avons travaillé de concert pendant plus de deux ans pour obtenir toutes les autorisations ».

Immense, de la taille d’un terrain de football – 100 m de diamètre et 35 de hauteur moyenne – la grotte est située dans un site naturel classé.

Une cheminée de 40 mètres débouche dans le plafond de la salle. La difficulté de la descente rendait le lieu confidentiel explique notre architecte vert. Mais ceci n’a pas empêché ce dernier de proposer, dès les premières consultations en 2010, « de créer non pas un, mais deux tunnels d’accès, de trois unités de passage chacun et de 70 mètres de long ». L’un serait parfaitement plat pour être accessible à tous et le tout devrait déboucher sur un belvédère aménagé dans la cavité.

Le client a d’abord douté de l’utilité de doubler les tunnels : Jean-François Daures a dû se montrer particulièrement convaincant. « L’accessibilité est partie intégrante de l’ergonomie de l’architecture : nous travaillons pour tous les utilisateurs, sans distinction, et pas seulement pour la performance ou l’économie pure », explique-t-il. De fait, aujourd’hui, la grotte est la première en Europe à être accessible aux personnes à mobilité réduite, comme aux passionnés de la descente en rappel ! Il ne demeure pas moins que cet aspect n’était qu’une des contraintes du projet.

« Les travaux ont dû être organisés en plusieurs étapes. La première phase était le percement des tunnels, qui a duré plus d’un an », explique l’architecte. « Les spécialistes ne connaissaient pas bien la morphologie de la roche : nous avons été obligés de procéder très lentement avec des « brise-roche hydrauliques » et de la dynamite en petite quantité. Nous devions aussi respecter la tranquillité du site lors des phases de repos hivernal des chiroptères ! ». Les défis s’accumulaient : la forte déclivité du site, les intrusions de sangliers, l’absence de tous réseaux vers l’extérieur, même téléphonique….

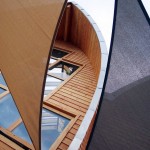

Une fois terminé le percement de la roche et des tunnels « d’entrée et de sortie », la réalisation, à l’intérieur de la grotte, du cheminement éclairé par fibre optique sur près de 100 mètres, la deuxième partie du chantier, l’entrée du site traitée tout en bois, en filière sèche, a été achevée en … quatre mois !

Plutôt que de miracle, l’architecte évoque plutôt la magie du lieu qui a joué sur tous les intervenants du chantier. Pour les entreprises, c’était un véritable défi technique à relever qui les a motivées pleinement. Ceci a été particulièrement important au cours d’un chantier difficile accroché à flanc de falaise en pleine nature qui n’a jamais connu d’arrêt même sous la pluie battante de l’hiver. Pas moins de treize entreprises – pour un effectif moyen de plus de trente artisans locaux – ont dû en effet travailler simultanément, par tous les temps, serrés sur une plate-forme de moins de dix mètres de large, en surplomb à huit ou dix mètres de hauteur, pour construire les sept arches de sept à huit mètres de haut qui constituent les pavillons et les sanitaires, les onze structures arborescentes destinées à supporter la terrasse panoramique en bois de plus de trois cent mètres carrés.

Jean-François Daures souhaitait obtenir une image forte, durable et lisible afin d’asseoir la légitimité de l’opération. Il s’est donc inspiré de l’architecture vernaculaire pour proposer un écrin de matière végétale inhabituellement inversée puisque le « vert » est « retroussé » au dedans. Il a cherché à créer une architecture unique que les visiteurs ne peuvent pas oublier, des « bâtiments-symboles » qui sont reconnaissables au premier coup d’œil.