Jerada, ville-musée

Après plusieurs années d’un marasme socio-économique conduisant à une lente agonie, un vent nouveau souffle sur l’ancienne cité minière de Jerada grâce au plan de reconversion de sa friche industrielle en parc muséologique de site minier. Une première au Maroc, à l’initiative de l’agence de développement de l’Oriental. Petit tour d‘horizon du projet confié aux architectes Rachid Ouazzani, Akroteria et Jordi Vives.

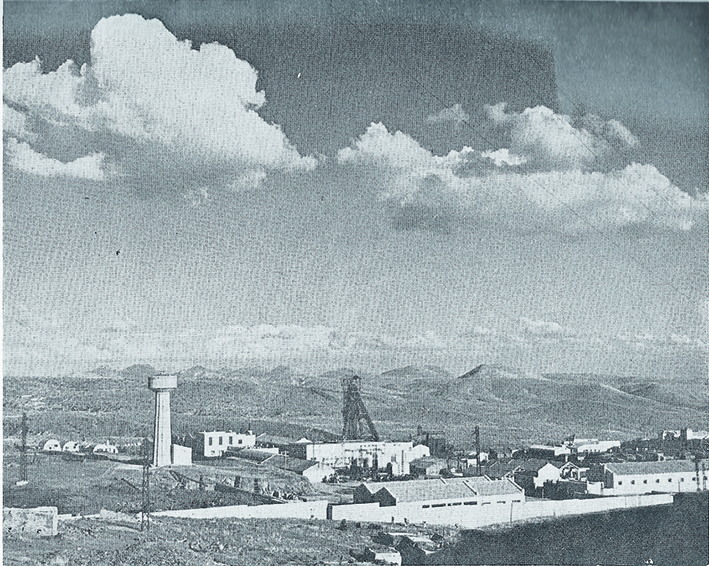

À 60 km au sud d’Oujda, dans la région de Jerada-Hassi Blal, se trouve le plus ancien site industriel et minier d’Afrique du Nord. Une remarquable mine à anthracite, découverte en 1908, et qui a donné naissance pendant les années trente au premier pôle industriel marocain. Longtemps l’unique source de production d’énergie électrique du pays, la mine a été abandonnée à la fin des années 90 au profit du gaz naturel. Depuis, la ville de Jerada peine à s’affranchir de son passé et vit repliée sur elle-même, dans le souvenir de sa gloire d’antan. Dotée d’un paysage remarquable aux reliefs montagneux composé de hauts plateaux, de plaines et de vallées, la ville n’en souffre pas moins d’un climat semi-aride et d’une activité agricole faible à modérée. Mis au jour en 1927, le bassin minier de Jerada a donné naissance à la première ville ouvrière au Maroc. Les débuts de son activité industrielle remontent aux années trente. Malgré les dommages subis par le site minier, les équipements industriels dont il dispose présentent un grand intérêt muséographique. En effet, la mine d’anthracite n’ayant été exploitée que tardivement, elle a donné lieu à l’installation d’un matériel issu des technologies les plus avancées de l’époque. A la fermeture définitive de la mine en 2001, la plupart de ces matériels ont été abandonnés sur le site, dont des archives et documents graphiques, à défaut d’être classés dans un lieu adapté, ont été éparpillés dans différents locaux. C’est dans l’optique de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine précieux que l’Agence de Développement des Provinces de l’Oriental, en collaboration avec le ministère de l’Energie et des Mines, de l’Eau et de l’Environnement a lancé un appel à projets en 2010, pour la réalisation d’une étude de réhabilitation et d’aménagement global de la friche industrielle de Jerada-Hassi Blal en parc muséologique de site minier. Cette décision est le fruit de mûres réflexions sur le devenir du site et l’aboutissement de la dynamique enclenchée par le programme de promotion et de développement des provinces de l’Oriental. En effet, l’Oriental se situe au carrefour du Maroc, du grand Maghreb, de l’Europe et de la Méditerranée, ce qui en fait un important hub économique et culturel. Cette perspective a fait du tourisme, et notamment le tourisme culturel, l’une des priorités de la région.

Une nouvelle identité pour la ville minière

Autre facteur à l’origine du projet, l’importante dégradation de la situation économique et sociale de la ville de Jerada suite à la fermeture de sa mine. En effet, malgré l’octroi de quelques permis de recherches et d’exploitation à quelques entrepreneurs de la région, pour la plupart des anciens employés de la mine, nombre de ses ouvriers se sont retrouvés au chômage ou « condamnés » à des pratiques clandestines d’extraction de charbon anthracite dans des conditions jugées dangereuses et précaires. La décroissance de la population de Jerada observée ces dernières années est un signal significatif d’un profond malaise social et d’une baisse d’attractivité de la ville, au profit d’autres centres urbains de la région. Il devenait donc urgent d’y impulser une dynamique nouvelle par le biais d’un projet digne de son histoire passée, tout en s’inscrivant dans la continuité des éléments structurant son identité profonde. C’est ainsi que l’idée d’une infrastructure culturelle de type parc muséologique de site minier a fait son chemin. Afin de mener à bien ce projet, un travail de réflexion et d’étude a été confié au groupement d’études Rachid Ouazzani, Akroteria et Jordi Vives. Par son approche pluridisciplinaire, ce dernier a procédé à l’inventaire et à l’étude du potentiel patrimonial de l’ancien site industriel de Jerada en vue d’émettre des recommandations sur les priorités en matière de restauration et de réhabilitation, et la mise en place d’une procédure d’appui à son inscription au patrimoine national. Le Maroc ne disposant pas encore de loi spécifique au patrimoine industriel, c’est la loi 22/80 propre au patrimoine culturel qui est dès lors applicable.

Un haut potentiel patrimonial et architectural

Le travail de défrichage effectué par le groupement Rachid Ouazzani, a révélé l’énorme potentiel patrimonial et culturel de la friche industrielle de Jerada-Hassi Blal. Malgré la disparition d’un nombre important de machines, d’installations et d’outillages rendant difficile la reconstitution d’une partie importante de l’histoire de la mine, la plupart de ses bâtiments ont été jugés d’un état de conservation satisfaisant. La mise en place d’un musée provisoire situé dans un bâtiment contemporain à celui de CDM (Charbons du Maroc), et sans rapport aucun avec la mine, a permis la sauvegarde d’importants contenus documentaires et didactiques, dont une collection géologique, des instruments, des tenues et des outillages miniers, des photographies et des panneaux graphiques. L’étude du patrimoine industriel de la mine s’est révélée indissociable de celui de la ville toute entière. En effet, la création de la ville de Jerada postérieure à la découverte de la mine a engendré une forte identification de celle-ci à son activité minière. C’est par elle que l’environnement de la ville a été façonné et que sa typologie architecturale et urbaine s’est progressivement mise en place. La ville de Jerada comptait ainsi des logements, des équipements sociaux et commerciaux, dont un hôpital et différents services nécessaires à la vie des mineurs comme les marchés, lieux de culte (mosquée ou église), écoles, kissarias, centre artisanal et hammams. Certains équipements comme l’ensemble hospitalier, présentent un grand intérêt architectural et patrimonial et sont représentatifs de la typologie propre aux structures sanitaires de l’époque. L’ampleur de la friche minière de Jerada-Hassi Blal et sa diversité ont démontré à l’équipe chargée de l’étude son importance en tant que patrimoine historico-industriel de qualité mondiale, susceptible à terme de s’inscrire dans des itinéraires et organismes internationaux d’envergure, tels que la Route Européenne du Patrimoine Industriel (ERIH) ou le Comité International pour la Conservation du Patrimoine Industriel (TICCIH).

Une muséographie didactique et de l’exploration

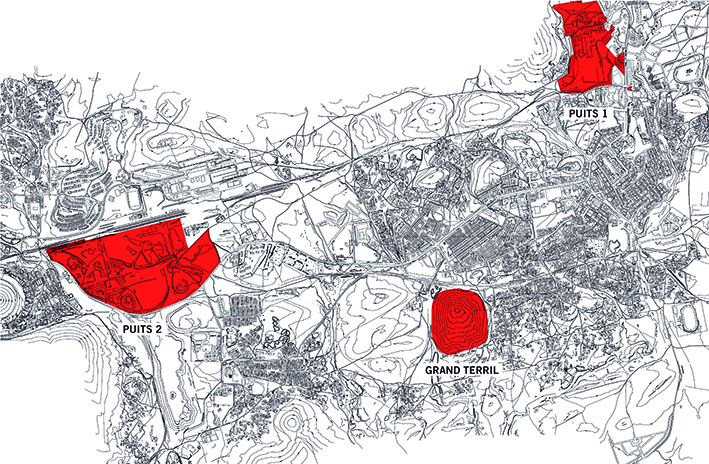

Des quatre sites miniers fermés de l’Oriental promis à une réhabilitation future, Jerada est le plus important en taille et le mieux situé, à mi-chemin entre la côte méditerranéenne et la région oasienne, laissant entrevoir la possibilité d’instaurer un véritable circuit touristique minier, dont il constituerait le noyau central. Fort de ce constat, le groupement Rachid Ouazzani a mis en place un projet de reconversion en plusieurs étapes, dont le but est de permettre à la ville de Jerada de se positionner en véritable pôle industriel et culturel, dans un délai ne dépassant pas les 10 ans. En effet, l’étude a révélé qu’aucun développement durable de la ville minière ne saurait être envisagé, sans la prise en compte de ses particularités culturelles et historiques. L’activité minière présente dans la ville pendant plus de 70 ans a fortement marqué l’esprit de ses habitants, dont la plupart possède des habiletés exclusivement orientées vers le travail dans les mines. C’est pourquoi, l’étude recommande la poursuite des activités industrielles dans une zone dédiée, par le biais de nouveaux investissements et l’usage d’équipements existants, comme la centrale thermique, les terrils non inclus dans le projet muséologique et le chemin de fer. D’ores et déjà, deux orientations muséographiques ont été adoptées pour le projet : l’usage des techniques de l’audiovisuel et du multimédia et la valorisation des paysages par le biais des nombreux espaces ouverts constitués par les Puits 1 et 2. Ainsi, le Musée de la mine prendra place dans les bâtiments de l’ancien hôpital. Sa situation sur la route et sa proximité avec la Mine Image sont des atouts considérables. Le futur musée de la mine abritera les collections du Musée provisoire et répondra aux normes internationales de conservation de pareils documents et matériels. Le Puits 1 abritera une muséographie à caractère didactique et narratif. Grâce au multimédia et autres technologies virtuelles, ce site renseignera le visiteur sur l’histoire de la mine et la vie sociale et professionnelle des mineurs par des projections et autres supports interactifs. Le site du Puits 2 abritera deux grands circuits muséographiques : le circuit des mineurs et le circuit du charbon. de chevalement et d’un grand parc qui accueillera un amphithéâtre à ciel ouvert destiné à permettre la tenue de spectacles en plein air. Quant au Grand Terril, ancienne décharge affectée au stockage des stériles du charbon et point culminant de Jerada, il fera l’objet d’opérations de décontamination et sera aménagé en parc urbain. En effet, sa hauteur offre un panorama unique de l’ensemble de la friche minière et constitue l’unique jonction et point unificateur de toute la friche. Une fois achevé, le Parc muséologique pourra accueillir des expositions temporaires, des spectacles, des festivals, des visites guidées et des visites scolaires.

Une reconversion en étapes

La dégradation, le vandalisme et la démolition progressive des équipements industriels et sociaux, qui pendant des décennies ont accompagné la vie des mineurs de la ville de Jerada et de leurs familles, constitue une atteinte à la mémoire de la ville et une violence faite à ses habitants. C’est toute la région de l’Oriental qui souffre de la destruction progressive de l’un de ses sites les plus chargés de symboles et d’histoire. L’abandon progressif des activités de la mine, en l’absence d’une vision à moyen et à long terme du développement futur de la ville, a donné lieu à un statu quo préjudiciable à son attractivité. Ceci explique en partie, qu’aujourd’hui encore des phénomènes autodestructeurs s’exprimant par une exploitation démesurée et anarchique des affleurements de la mine, au mépris des normes élémentaires de santé et de sécurité, transforment la ville en véritable mouroir pour ses habitants.

Aujourd’hui, la question du financement est au cœur de la dynamique du projet de reconversion future de la ville de Jerada en Parc muséologique de site minier. L’ampleur du projet, sa complexité relative et l’importance du budget nécessaire à sa réalisation – pas moins de 256 millions de dirhams – impose un planning de réalisation en plusieurs étapes. En attendant l’amorce des travaux de la première tranche et le démarrage effectif des activités du parc, un accompagnement des habitants de Jerada sera sans doute nécessaire afin de les familiariser avec la nouvelle identité culturelle et patrimoniale de la ville. Le Maroc ne disposant pas de loi de protection propre à son patrimoine historico-industriel, le Parc muséologique et minier de Jerada est une occasion pour la ville d’acquérir ses lettres de noblesse en se positionnant comme véritable locomotive de la région et levier en vue de l’adoption d’une loi appropriée à la sauvegarde et à la valorisation de notre patrimoine industriel à l’échelle nationale.

Nadia Chabâa